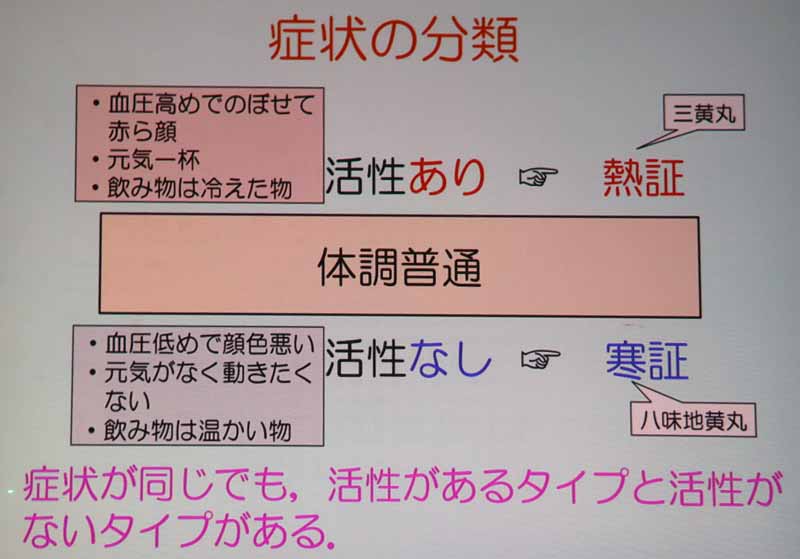

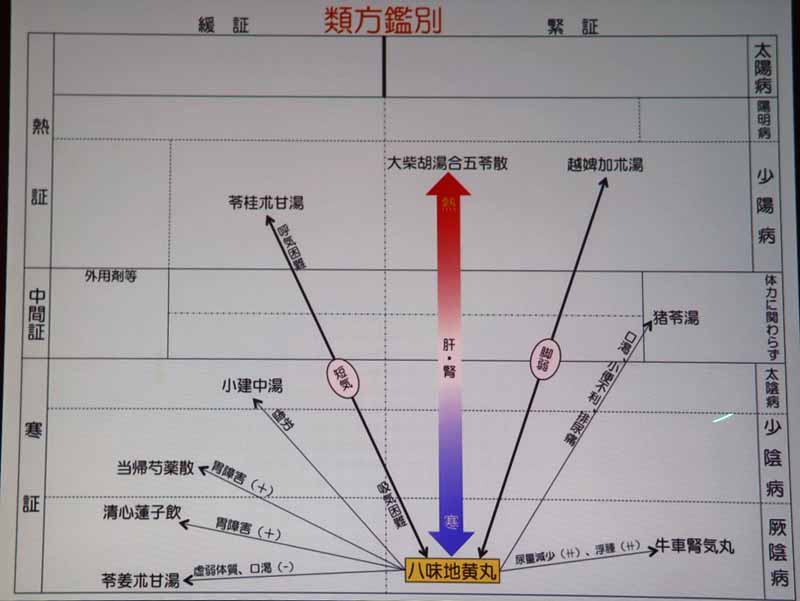

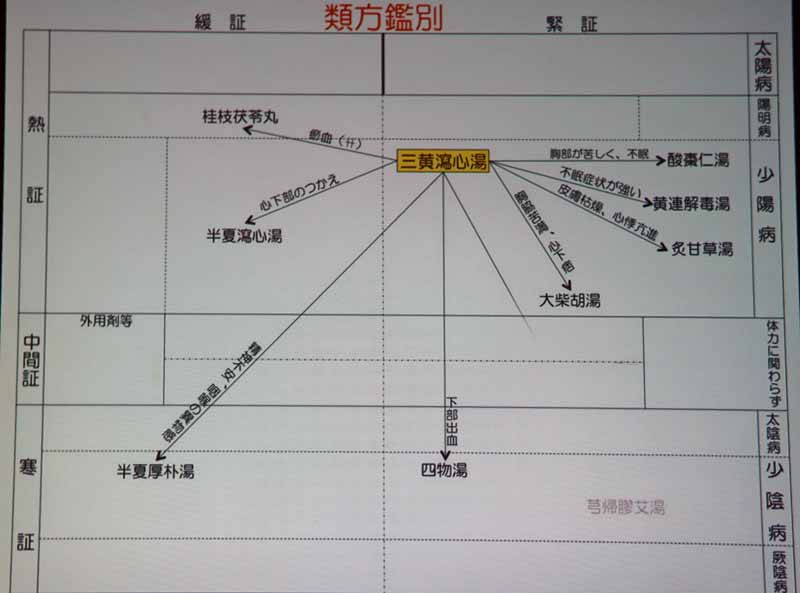

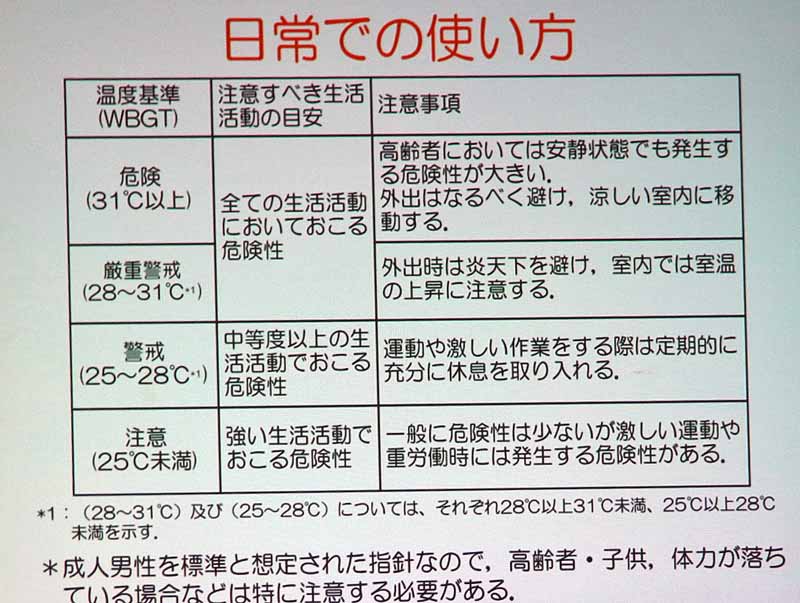

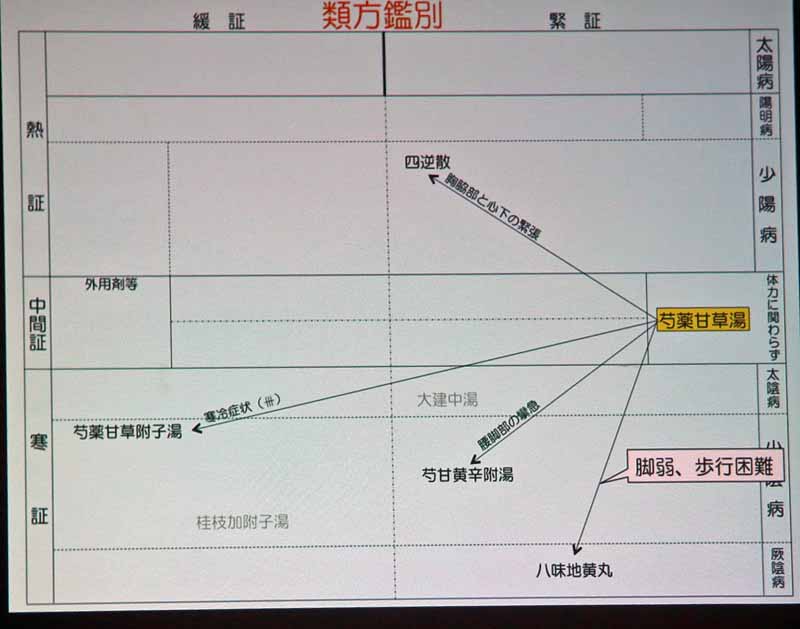

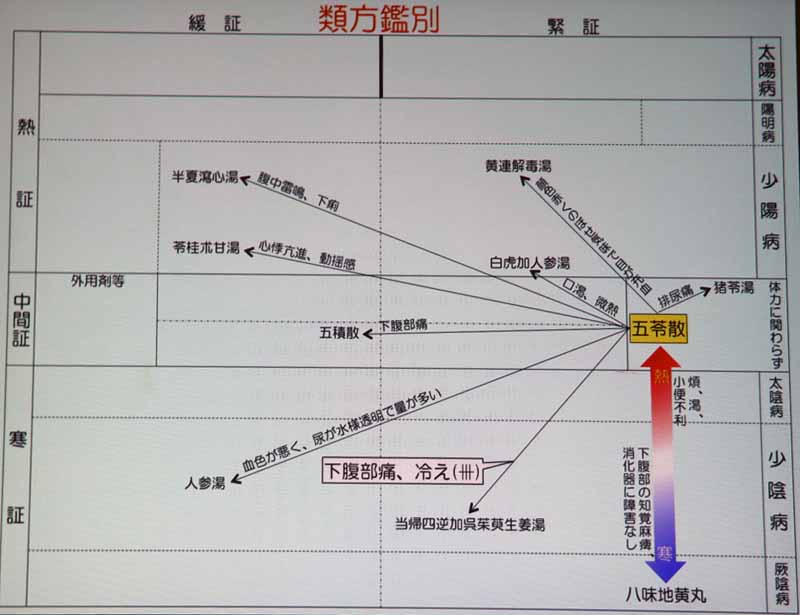

| 共栄会:夏期研修会 日時 :平成30年8月17日 AM9:30~11;30 議題 :漢方を取り巻く環境 講師 :元近畿東洋医学研究所 森山健三氏 講演内容 1.高齢化社会に向けての漢方の活用法 ①症状の分類および処方選定 症状が同じでも活性があるタイプと無いタイプがある  ・活性なし →寒症 ・活性あり →熱症 ・嗜好 冷えたものを好む →寒症 温かいものを好む →熱症 ・体質 寒がり →寒症 暑がり →熱症 ・血圧 低い傾向 →寒症 高い傾向 →熱症 ・収縮期血圧 低い傾向 →寒症 高い傾向 →熱症 ・夜間頻尿 あり →寒症 なし →熱症 ・眼瞼結膜 貧血 →寒症 充血 →熱症 ・年齢より 老けて見える →寒症 若く見える →熱症 ・冷やした場合 悪化する →寒症 悪化しない →熱症 ・舌証 湿潤性 →寒症 乾燥性 →熱症 ・尿色 無色透明 →寒症 着色あり →熱症 ・下痢時 水様清穀便 →寒症 粘液便 →熱症 ・顔色 蒼白 →寒症 赤みあり →熱症 ・同じ症状を訴えていても漢方では、寒証に適する方剤と熱証に適合する方剤がある。 ・問診しながら熱証か寒証を決める。 ・左上半身、右下半身に症状が出ている場合は、瘀血がある。 現実には、右足だけが痛む、左より右の方に痛みが強い場合もある。 この場合は、風寒湿水などの病邪は、多くないのに体内に血流を阻害する要因(瘀血)がある。 ・右上半身 左下半身に症状が出ている場合は、水分代謝障害がある ②老人の常用漢方製剤 男性老人の健康維持には、八味地黄丸と三黄と使い分ける。 八味地黄丸 ・効能・効果 体力中程度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、口渇がある以下の症状 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者の目のかすみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う 随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ ・構成生薬 地黄(ジオウ)、 山茱萸(サンシュユ)、山薬(サンヤク)、沢瀉(タクシャ)、茯苓(ブクリョウ) 牡丹皮(ボタンピ)、桂皮(ケイヒ)、附子末(ブシマツ)  三黄瀉心湯 ・効能・効果 体力中程度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向など あるものの以下の症状 高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重、不眠、不安)、 鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症 ・構成生薬 黄連(オオレン)、大黄(ダイオウ)、黄芩(オオゴン)  ・動物生薬配合剤 牛黄(ゴオウ)、麝香(ジャコウ)、熊胆(ユウタン)、蟾酥(センソ)、羚羊角(レイヨウカク)、真珠 鹿茸(ロクジョウ)などが配合されたもの 2.気温上昇による熱中症対策での漢方の活用法 ① 重症度Ⅰ めまいや立ちくらみ、顔がほてる。手足の筋肉が痙る 重症度Ⅱ 吐き気、嘔吐、頭痛、汗のかき方に異常 重症度Ⅲ 声を掛けても反応しなかったり、引き付けを起こしたり、体に異常がある ②暑さ指数(WBGT:Wet-Bulb Globe Temperature) 湿球黒球温度の略称で、暑熱環境下の労働の目安として、ISOで規格化された。 ・屋外で日射のある場合 WBGT(℃)=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 ・屋内および屋外で日射がない場合 WBGT(℃)=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度  ③漢方薬 桂枝湯 自然発汗・のぼせ・頭痛 桂皮(ケイヒ)、薬(シャクヤク)、大棗(タイソウ)、甘草(カンゾウ)、生姜(ショウキョウ)<br> 芍薬甘草湯 手足の筋肉がつる ・効能・効果 体力に関わらず使用でき、筋肉に急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症: こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛 ・構成生薬 甘草(カンゾウ)、 勺薬(シャクヤク)  清暑益気湯 食欲不振、全身疲弊状態 ・効能・効果 体力虚弱で疲れやすく、食欲不振、時に口渇などがあるものの次の諸症: 暑気あたり、暑さによる食欲不振、・下痢・夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振 ・構成生薬 蒼朮(ソウジュツ)人参(ニンジン)、 麦門冬(バクモンドウ)、 黄耆(オウギ)、陳皮(チンピ)、 当帰(トウキ)、 黄柏(オウバク)、甘草(カンゾウ)、 五味子(ゴミシ)  ・夏バテの予防・治療薬 体温の過剰な上焦を押さえる 不必要な発汗を調整する 気力、体力、消化器官の疲弊に対応する 五苓散 ・効能・効果 体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、むくみなど いずれかを伴う次の諸症: 水溶性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、、頭痛、むくみ、二日酔い ・構成生薬 沢瀉(タクシャ)、茯苓(ブクリョウ)、猪苓(チョレイ)、白朮(ビャクジツ)、桂皮(ケイヒ)  ④夏を過ごすために 副交感神経が緊張する。その結果体内からの熱の発生を抑制方向に働き筋肉の緊張が緩まり、 末梢の血管拡張を起こす。また、汗腺が活発化して発汗作用がスムーズに行われる。 体の表面の血行が促進しているため内臓への血行が低下する。従って消化器官疾患が増える。 傷寒論の「中風」の状況と同じ 太陽病、発熱、発汗、悪風、脉緩なる者を名付けて中風となす。 即ち、熱解放を司る副交感神経中枢は、血管拡張、発汗、筋緊張の減少などの作用する。 ・症状 発汗が多く、流れるように出る 倦怠感が強く、四肢がだるく、動くのが嫌になる 少し動くと息切れする 立ちくらみ 食欲がない 消化不良や下痢が続く 微熱があって、身体が熱く感じる 体重の減少が見られる 注意力なくなる 不眠(夏は寝ていても寝返りが多くなり、睡眠が浅くなっている) 頭痛がある 神経が過敏 心悸亢進 ・対策 栄養面からは、ウナギ、ハモ、レバーなどのスタミナ食 消化しやすい食事を考えて、生野菜や果物も忘れない (ビタミンB1やビタミンCが含まれて補給が必要) ・漢方薬 ⅰ体力が弱っていて、身体が熱く火照っている時 当帰、黄耆などを配合した処方 帰耆建中湯 ,十全大補湯, 清暑益気湯 、人参養栄養湯、補中益気湯、味麦益気湯 ⅱ身体の機能を高め元気を補うには 人参、黄耆、白朮、甘草、茯苓を配合した処方 十全大補湯、人参養栄養湯、補中益気湯、暑益気湯 ⅲ胃の働きを良くする 陳皮、青皮、縮砂、白朮、益智などを配合した処方 神効湯 (蒼朮,香附子,当帰,木香,延胡、索,益智,烏薬,山梔子,縮砂, 茴香,甘草,生姜,呉茱萸,燈心草) 分心気飲(桂皮 , 芍薬 , 木通 , 半夏 , 青皮 , 陳皮 , 茯苓 , 羗活 , 桑白皮 , 燈心草 , 大腹皮 , 蘇葉 , 大棗 , 生姜 , 甘草) ⅳ下痢、軟便などの消化器系の水分が多くなっている 沢瀉、茯苓、蒼朮、滑石、薏苡仁、 厚朴などを配合した処方 参苓白朮散(人参・甘草・白朮・茯苓・薏苡仁・扁豆・山薬・蓮肉・縮砂・桔梗) 胃苓湯 (厚朴、 蒼朮、 沢瀉、 猪苓、 陳皮、 白朮、 茯苓、桂皮、 生姜、大棗、甘草) 平胃散と五苓湯との合方で、水はけの悪い人が対象で大腸からの水分吸収が悪くなり、 食べたものが水と一緒に出てしまう場合に用いる。 猪苓湯 (猪苓、茯苓、滑石、沢瀉、阿膠) ⅴ血中の水分が減少している場合 人参、麦門冬、五味子などを配合した処方 清暑益気湯、味麦益気湯、加味四物湯 ⅵクーラーによる冷え対策 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(当帰、桂皮、芍薬、木通、細辛、甘草、大棗、呉茱萸、生姜) 手足が痛いぐらいに冷え、冷えると頭痛や下腹部痛、腰痛などが起き、夏風邪を引きやすい場合 人参湯(人参、甘草、蒼朮、乾姜) 胃腸を整える漢方薬として、体力がなく、冷え性で食欲がなく、胃がもたれたり、下痢がしやすい場合 六君子湯(人参、蒼朮、茯苓、半夏、陳皮、大棗、甘草、 生姜) やや体力がなく、冷え性で、胃がもたれ、食欲不振や吐き気がある場合 五苓散 防已黄耆湯(防已、黄耆、蒼朮、生姜、大棗、甘草) 暑がりで汗が多く、疲れやすい場合 加味逍遥散(柴胡、芍薬、当帰、茯苓、蒼朮、山梔子、牡丹皮、甘草、生姜、薄荷) 更年期でのぼせや発汗、いらいら、不眠などがあり、疲れやすい場合 |