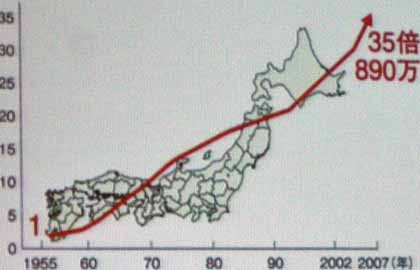

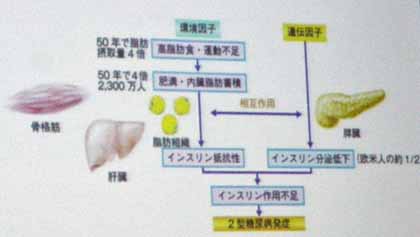

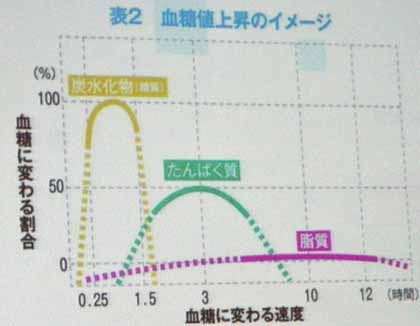

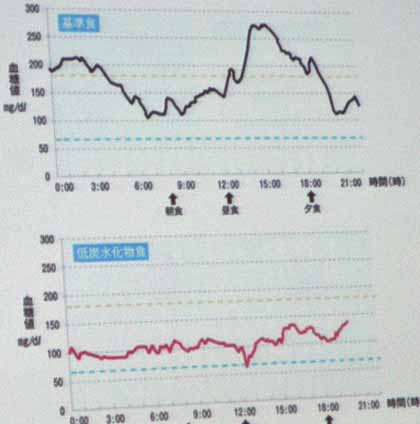

| 平成23年 夏期講習会 日時 平成23年8月17日 PM1:00~3:30 場所 万葉ホール 血糖値が下がる! ひがみ病院 樋上謙士氏 効果実感の日常生活の秘策 1.食事のポイント6箇条 ①腹八分目 ②食品の種類は出来るだけ多く ③脂肪は控えめに ④食物繊維を多く含む食品(野菜・海藻・キノコ)をとる ⑤朝食、昼食、夕食を規則正しく ⑥ゆっくり、よくかんで食べる 2.高脂肪食と糖尿病 糖尿病患者は、急激に増えているが、  エネルギー摂取量は、1970年2210cal→ 2008年1861calと寧ろ減っている。  これは、運動不足と高脂肪食が原因と考えられる。 3.時間栄養学の観点から ①時間栄養学とは、時間に従って変化する心身の栄養を研究する学問。 ②一日の食事のエネルギー摂取量を10としたとき、朝食3、昼食3、夕食4 ③朝の強い光を浴びると、脳がリセットされる。起きてから2時間以内にタンパク質と炭水化物に 富んだバランスのとれた朝食を同じ時間に食べる(遅く起きると血糖値が高め)。 ④夕食のの脂肪摂取は控えめに、食事は午後9時までに 4.朝の光が時計遺伝子の位相を制御 ①朝光は、中枢時計遺伝子に働き、25時間の既日リズムを24時間リズムに変更してくれる。 ②朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かす。 すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまる。 ③タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、 内臓の機能も低下したままになり、朝食を食べない人が肥満となる確率は食べる人より 5倍も高い。 朝食を食べないと、メラトニンが出て、神経伝達物質セロトニンが出ないため、 脳が働かず、’ボー’としている。 5.朝食は夜食の4倍消費される 食事をするときに消費するエネルギーを 食事誘発性熱産量(DIT:Diet Induced Thermogenesis)と呼び、 食事をすると、消化などのために内臓が活発に活動します。 ここで、朝食を増やして、夕食を減らすのが効果的。 ヘモグロビンA1Cの変化もあらわれる。 因みに、1日に消費するエネルギーの割合は、基礎代謝が7割、生活活動代謝が2割、 食事誘導性熱産生(DIT)は1割。 6.低インスリンダイエットの怪? インスリンを低くおさえた食品を摂ることで、血糖値を低く保ち、インシュリンの脂肪合成を 阻止し、脂肪の燃焼を促進し、ダイエットを進めるのだが? ①インスリンは、血中の糖がエネルギーとして消費されるのを促進する働きと、 消費されずに残った糖を脂肪細胞に運んで蓄える作用がある。 ②インスリンの分泌量を低く抑えると、糖が脂肪細胞へ運ばれにくくなります。 そのため、血糖値を上昇させにくい食物を摂取するのが低インスリンダイエット。 ③食後の血糖値を上昇させる程度による炭水化物のランキングを GI(グリセリンインデックス)値(ブドウ糖を100とした場合の血糖上昇率) ④値が低いほど血糖値の上昇が抑えられる。 ⑤GIが低くても、食べ過ぎたら太るし、血糖値は上がる。 7.三大栄養素の食後血糖値  ①炭水化物は、100%ブドウ糖に変化し、直ぐに血糖値が上昇する。 ②たんぱく質は、50%、脂質は、10%程度しかブドウ糖に変化しないため、 血糖値の上昇が緩やかである。 8.低炭水化物食  最近は、 24時間持続血糖測定 (CGM:Continuous Glucose Monitoring) で連続測定が可能。 ①炭水化物(GI高い)の摂取量を 少なくした食事のこと。 ②食後血糖値とインスリン分泌の スパイク(急激な変化)を 低く押さえられる。 9.低炭水化物食の功罪 <功> ①体重の減少がみられる。 ②食後の高血糖が抑制できる ③HBA1Cが減少する可能性がある。 <罪> ①インスリンを使用している場合は、低血糖に注意が必要。 ②蛋白質、食塩の過剰摂取による腎機能悪化に注意が必要。 ③腎機能悪化し、食物繊維・ビタミン・ミネラルの不足。 ④高脂質食の過剰摂取に 注意が必要。 ⑤主食と比べて、おかずは値段が高い。 ⑥腸の長い日本人は、停滞腸になり易くなり、便通も悪くなる。 10.胸囲1cm 脂肪組織1kg減らすには ①脂肪1gを消費するためには、9kcal必要。 ②脂肪組織には、20%の水分が含まれる。 ③月に1kgやせるには、1000×0.8×9=7,200cal減らす。 ④一日当たり240kcalの減量 11.おいしさの魔力 ①食べるという行為は、生命維持に必須であり、これを継続させるために、脳は快感物質を出す ②砂糖や油脂は、オピオイド(砂糖では、βーエンドルフィン) 快感神経を活性化させる。 口がいやしい→脳みそがいやしい ドーパミンは、意欲をかき立てられる、もっと食べたい!と思う ③打ち勝つために 出しのうまみ(満足感:脳をそんなに食べなくて麻痺?) ④おいしい料理は、食後のエネルギー代謝を増加させる。 美味しい物を美味しく食べる。 12.果物の摂りすぎに注意 ①果糖は、半分以上がブドウ糖に変換して、利用される。 ②肝臓で中性脂肪を合成する。 ③摂りすぎは、内蔵脂肪を増やし体重の増加 ④果糖・ブドウ糖・液糖(高果糖コーンシロップ)と表示され、清涼飲料水に含まれる。 13.ビアガーデンは、高カロリー

14.トクホ(特定保健用食品) 特定の保健の目的が期待できることを表示した食品であり、身体の生理学的機能などに 影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいる。 15.カロリー’0’とは (ノンカロリー・カロリーゼロ) ・飲料100ml当たり5kcal以下 ・食品100g当たり5kcal以下 カロリーオフ(低カロリー・カロリーオフ) 20kcal以下 16.買い物前の一工夫 ①買い物は、空腹時を避けよう ②買い物リストを作り、サイフには買うお金だけを入れる。 ③果物売り場は最後に ④骨付き見苦や一匹魚を選ぶ ⑤海藻、キノコ、こんにゃくのいずれかを選ぶ ⑥野菜や低エネルギィー ⑦週に1回は玄米や雑穀米を食べる。 17.調理でのひと工夫 ⑨調理法 <蒸す> <煮る> <焼く> ⑩電子レンジ<シャープ?> ⑪濃い味の料理と薄い味の料理のバランスを組み合わせる 18.テーブル・コーディネイト ⑫自分で食べる分のマット ⑬箸置き <一口食べては箸を置く> ⑭小さい食器 19.食べる時の一工夫 ⑮「ながら」の食事は、ダメ:どれだけ食べたか分からない ⑯一口食べる毎に、お水・お茶を飲む: ⑰一回に口に運ぶ量を減らし、30回は噛む ⑱飲み込むまで、箸を置く。 ⑲速く歯を磨き、次に食べない。 ⑳エネルギー表示について正しく理解し、確認する習慣を身につけよう 20.運動療法 ①ブドウ糖が筋肉内に入って、血糖値を低下させる <ブドウ糖が消費しているわけでない> ②インスリン抵抗性を改善 ③高血圧。脂質異常の改善 ④入浴・ストレッチでも筋肉内にブドウ糖が取り込まれる 食事をしてからお風呂。逆だと空腹でよけい食べる 21.有酸素運動 ①歩行や自転車 ②骨格筋のインスリン感受性を亢進させ、血糖値を降下させる。 ③血糖降下作用は運動時だけでなく24~48時間持続する。 22.有酸素運動 強度・量? 汗が出るか・出ないか? 100拍程度 8,000~10,000歩 歩く時の注意点 あごを引く、踵から、 23.レジスタンス運動 ①水中歩行 ②骨格筋のインスリン感受性を亢進させ、血糖値を降下させる。 ③筋力の増強 歯周病で血糖値が下がる 24.睡眠時間と糖尿病 寝る時間 アドレナレンの動きが変わる 睡眠不足が空腹感を増す Q&A Q:中性脂肪と糖尿病について A. 中性脂肪は肝臓で合成され、食べ物の摂取により血中のブドウ糖が増加すると、 膵臓からインスリンシュリンが分泌されてブドウ糖を分解するが、食べ過ぎによって血中の ブドウ糖が増加し、インスリン分泌量も増える。 また、インスリンは中性脂肪の合成を促進する働きがあり、中性脂肪が増え一定量を超えると、 中性脂肪も増え続ける悪循環となる。 中性脂肪が分解されてできる遊離脂肪酸は、インスリンの働きを妨げる作用があるので、 血糖値が下がりにくくなり、糖尿病を引き起こす原因となる。 特に男性は、アルコールを飲む場合が多く、中性脂肪をおし上げ、特に内臓脂肪が高い。 これは良くない。 |