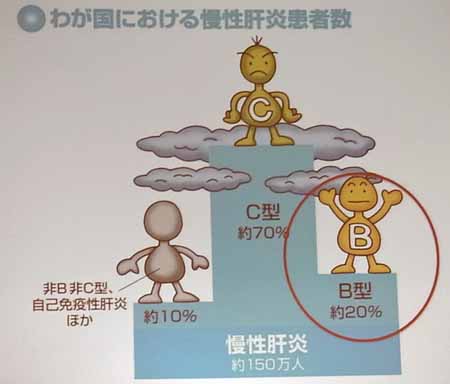

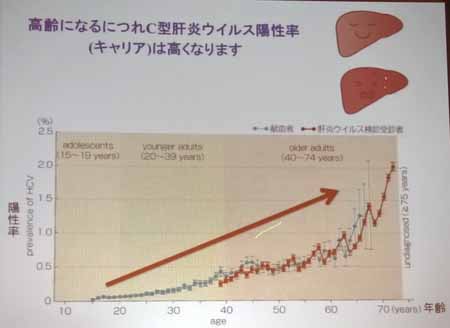

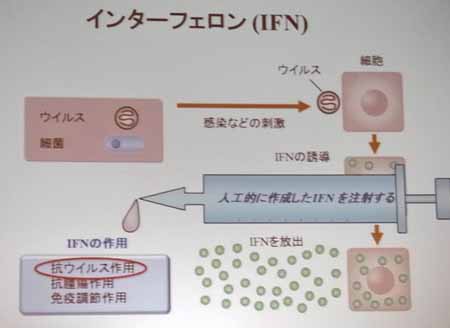

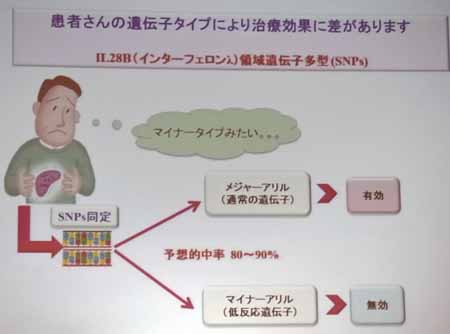

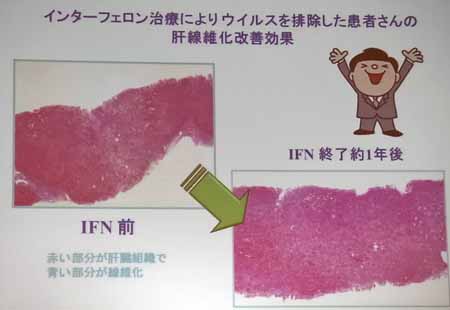

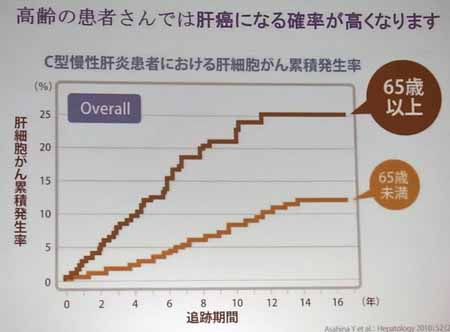

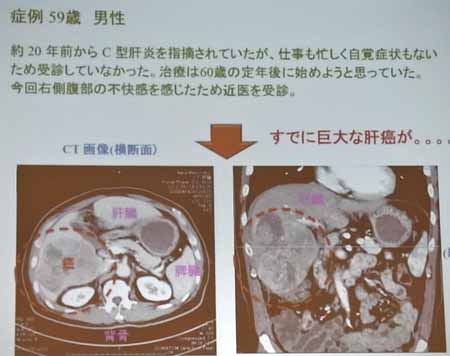

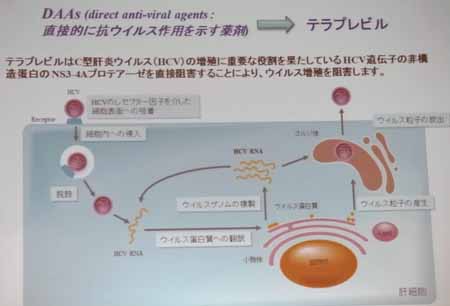

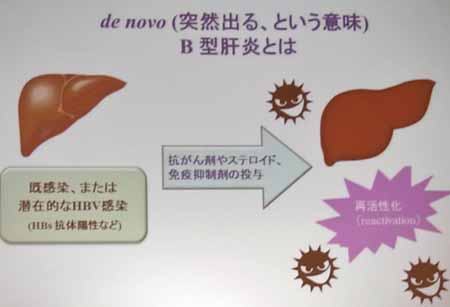

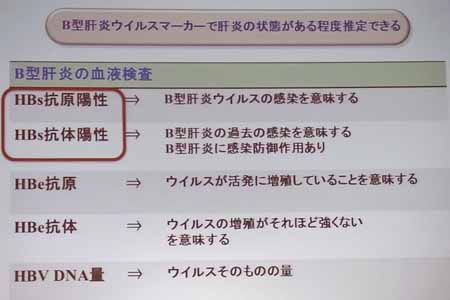

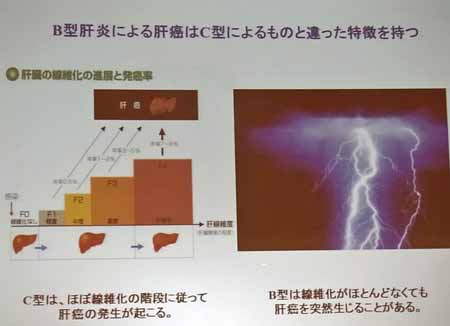

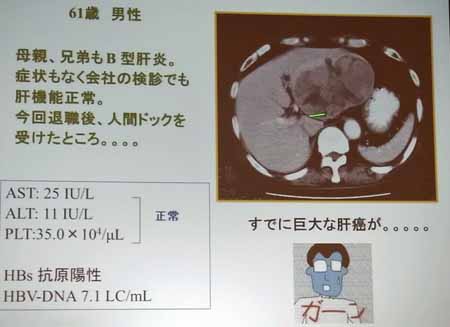

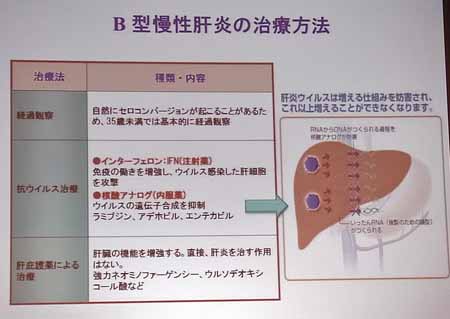

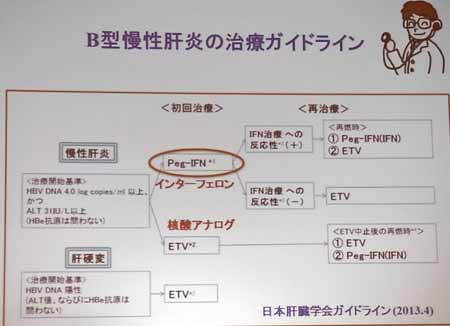

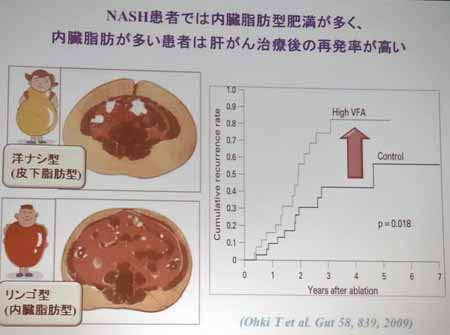

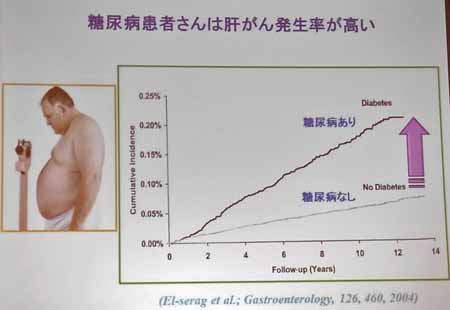

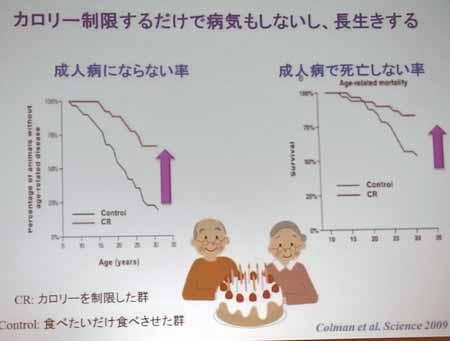

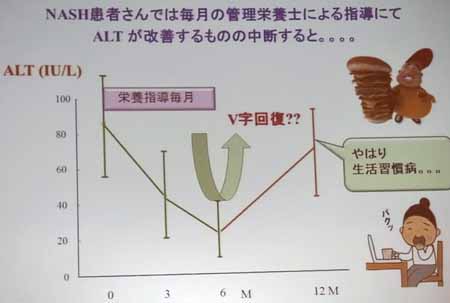

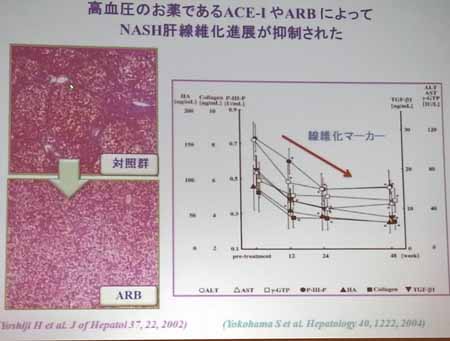

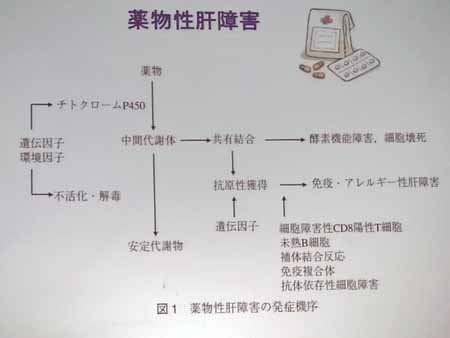

| 平成25年 夏期講習会 日時 平成25年8月17日 PM1:00~3:30 場所 万葉ホール 肝臓病あれこれ ~薬剤による肝障害を含めて~ (よしじ ひとし) 奈良県立医科大学 第三内科教室 准教授 吉治 仁志 慢性肝炎 肝細胞の一部が破壊されて肝臓に炎症が起こる病変を肝炎と云い、肝炎ウイルスに感染して 起るが、薬剤やアルコールが原因になることもある。 1.C型肝炎  慢性肝炎の約8割の人が肝炎ウイルスを 持っており、C型が約70%占めて多い。 C型肝炎ウイルス(HCV)の感染によって 肝炎を発症するするウイルス性肝炎のひとつで あり、肝臓の細胞が壊れて働きの悪くなる病気 年齢は40歳代以上に多く、 C型肝炎ウイルス対策が講じられる以前の 輸血などの医療行為による感染により、 また、高齢になるほど、陽性率が大きく なってきている。 ↓  慢性肝炎は急性肝炎に比べ症状が軽く、 気づかないまま進行するので、 注意が必要。  治療は、 インターフェロンの投与 ペグインターフェロン(PEG化タンパクコート) は、分解されにくく、長期に渡って体の中で 働くので、少ない投与回数で済む。 しかし、単独では、効果が少なく、 抗ウイルス薬(リバビリン)の併用が有効  インターフェロンは、 インターフェロンは、高齢の女性は、男性と較べると効きにくい。 また、遺伝子タイプにより、 SNPs:Single Nucleotide Polymorphisms: (個人間における遺伝子の違いを意味する) を同定して、反映させる  肝線繊維化の改善が見られる →  インターフェロン治療は、 線維化が進んでないほど効果が 高いので、早期の治療が重要  現在、 アルコールを常用していると 慢性肝炎から肝硬変へのスピードを 早める結果となる。 CTを撮ると、肝がんが →  プロテアーゼ阻害剤の併用治療 テラプレビルは、プロテアーゼを阻害することに よりNS3からNS4の領域のC型肝炎の増殖を 止め、C型肝炎ウイルスを死滅させるものです。 直接的に効果を示す薬剤。 ただし、副作用もある。 また、インターフェロン治療でウイルスが陰性化 肝機能が正常になればOKか? 13年後に肝がんが見つかった事例がある。 2.B型肝炎  B型肝炎ウイルス(HBV)の感染が 持続することによって起こる病気です。 1)出産時の母子感染 2)汚染された注射器による医療行為 増えている感染経路 3)消毒されてない器具を使ってピアスの 穴を開ける 4)性交渉 5)欧米に多いウイルス遺伝子型(ジェノタイプA) による急性肝炎が増加   B型肝炎はC型と異なり,肝炎が発症した段階で, いきなり肝臓がんヘーーーーーと 飛躍する確率が高いことが知られている。  GOT 25IU/L GPT 11IU/L PLT 350000個/μl 注意!! HBs 抗原陽性 HBV-DNA(B型肝炎ウイルス核酸) 7.1 LGE/mL  治療方法 1)経過観察 ウィルス量の変化をみることが基本 2)抗ウイルス薬 3)肝庇護療法(かんひごりょうほう)、  核酸アナログ薬 <ラミブジン(LAM),アデフォビル(ADV), エンテカビル(ETV)> B型肝炎ウイルスの増殖を完全に抑える ことができず、B型肝炎ウイルスが子供から 大人になるのを止めるだけであり、 子供のウイルスを減らすことはできない。 ペグ・インターフェロン製剤 HBV DNA(大人ウィルス)が減る程度は 核酸アナログ薬に比べて少ないですが、 HBコア関連抗原(子供ウィルス)も減少 3.NASH :Non-alcoholic steatohepatitis(非アルコール性脂肪性肝炎) 肝臓に脂肪が蓄積することで起こる肝炎。 ①原因 過食、肥満、糖尿病等やストレスにより、正常な肝臓に脂肪が大量に蓄積し、脂肪肝を伴う この脂肪肝を炎症細胞が攻撃することで、肝機能の低下・肝硬変などが起き、更に、 肝硬変から肝がんに移行  内臓脂肪型肥満の人はNASHになりやすい。 メタボリック症候群(内臓脂肪、高血圧、高脂血症 耐糖能異常、)の人は、心疾患、脳卒中による 血管障害による死亡率が高いので、よけいに、 注意が必要。 糖尿病による肝がん発生率  ②NASHの治療 減量が最も重要と考えられるので、 食事療法・運動療法で生活習慣病を 改善する。  BMI が 35を越えると 25~30%が 40を越えると 70% NASH の可能性 <食事療法> ・良質のタンパク質を積極的に摂る。 ・規則正しく栄養バランスの良い食事 ・タウリンを多く含む魚介類を摂る ・ビタミン(K)を積極的に ・アルコールは控える  <運動> ・有酸素運動 何時までも続けられる程度に 小汗をかく程度の速さ 普通に会話が出来る やや息がはずむ 30分間を目安 週末だけより、毎日 異常の条件なら肝硬変中程度まで問題ない 慢性肝炎ならもっと高い運動  <薬物療法> ・インスリン抵抗性改善薬 チアゾリンジン誘導性(ピオグリタゾン) ビグアナイド(メトホルミン) ・抗酸化薬(ビタミンE等) ・高脂血症治療薬(フィブラート系製剤) ・ウルソデオキジコール酸(ウルソ) ・除鉄療法(瀉血、鉄制限) ・アンジオテンシンⅡ 阻害薬(ACE阻害薬、ARB等)  肝臓病での日常生活の注意 1)風呂は ・熱い風呂、長風呂は避ける(肝臓の血が少なくなる) ・食後1時間は、空ける 2)運動 ・適度な運動を心がける 3)食事 ・バランスの良い食事を心がける ・カロリー過多にならないように 4)旅行 ・肝硬変中程度までは可能 ・無理の無いスケジュールでゆったりと 保健証を忘れずに!! |