| 共栄会:夏期研修会 日時 :平成23年8月20日(土) AM9:30~11;30 議題 :肥満と漢方薬 ~防風通聖散のメカニズム~ 講師 :近畿東洋医学研究所 森山健三氏 講演内容 1.誤った摂食パターン 夜食症候群(Night Eating Syndrome)と言われるもので、朝は、食欲不振・不眠を伴い、 夜だけで、一日摂取量の半分以上摂ってしまう病態。 自律神経の働きには、日内リズムがあり、 一般的に、昼は、交感神経。夜は、副交感神経が活発になる。 夜に多く食べると過剰エネルギーが蓄積し易くなり、肥満に結びつきやすい。 (夜食は就寝3時間前まで) また、摂取カロリーが同じなら、食事回数が少ない方が肥満になり易い。 (一日2~5回に食事を分けて実験したところ、 2回に分けて食事が肥満になり易く、5回に分けて食べると太らなかった。 2.1日の摂取カロリーを決める ①身長から標準体重を計算 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 身長170cmの人の場合、 63.58kg=1.7×1.7×2.2 <参考> BMI(Body Mass Index)指数 =体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 標準値:20~23 ②適正エネルギー 標準体重の数値から運動強度と必要エネルギーの表から求める

よくある事だが、妊娠すると動きも遅くなり、1日の摂取カロリーを決めてないと肥満になり易くなる。 注意が必要だ。カロリーを決めて、3~5に分けて食べるのが良い。 実際、満腹感を得られない時は、カロリーの少ないこんにゃくマンナン等がお勧めである。 3.運動療法 ①基礎代謝: 体温を維持したり、心臓を動かしたり、生命を維持するために消費されるエネルギー 一般的に、骨格筋、肝臓、脳が半分以上を占める。 ので、筋肉の量を増やすことで、筋肉活動より、燃焼して消費される。 基礎代謝量=基礎代謝基準値×体重

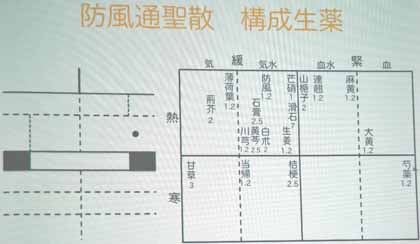

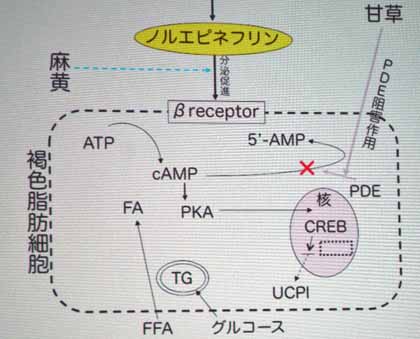

②有酸素運動 十分に長い時間をかけて呼吸・循環器系機能を刺激し、身体内部に有益な効果を生み出すことのできる 運動で体を動かしている時、呼吸して行う運動。 <ウオーキング、ジョキング> ③行動療法 日常生活に肥満と関わっている行動を調べ、それを改善していく治療方法。 食べ過ぎ、間食、早食い、濃い味付け、やけ食い、つい食べてしまう等々を日記につけて、 どんな「くせ」が肥満と結びついているのかを明らかにし、認知の「ずれ」を修復し、肥満を改善していく。 他人から言われ、一切止めてしまう。→拒絶症(言い方が問題) 3.抗肥満薬 ①脂肪吸収抑制剤 腸の中で摂取した脂肪の吸収を押さえる治療薬 (低脂肪の食事を摂取したのと同じ効果) ・オーリスタット 腸内のリパーゼに働き、脂肪の吸収を阻害する。 副作用として、脂溶性のビタミン(A,D,E,K、βカロチン等)の吸収も阻害してしまう。 Xenical®(ゼニカル)、ALL(アリ) ・アルカポース<α-グルコシダーゼ阻害剤> 二糖類をブドウ糖に分解するα-グルコシダーゼという酵素の働きを抑制して, 食後のブドウ糖の産生を減らしたり,腸からの糖の吸収を遅らせる。 グルコバイ(バイエル) ・ボグリボース<α-グルコシダーゼ阻害剤> ベイスン(武田薬品) ②食欲抑制剤 食欲の伝達に関わる神経系に働きかけて、食欲を押さえる。 ・マジンドール(ノバルティスファーマ) 35歳以上の患者に適用 ・シブトラミン(アボット) 外国では上市しているが日本はない ・フェンテルミン(フェンテン?) 使えなくなった→麻黄を使い出した FDAは肥満に使うのは? ・ベンズフェタミン ・ジエチルプロピオン ・フェンジメトラミン 4.漢方製剤 ①食欲を抑えて食事療法をやりやすくする。 (脂肪太り:色白でドッシリタイプ) 大柴胡湯、防風通聖散 ②空腹の訴えを少なくする方剤 地黄含有成分 鉄分 温清湯、四物湯、八味丸地黄丸 ③脂肪細胞の増加に伴う水分の貯留を取り除く方剤 (水太り:色白でぽっちゃりタイプ) 五苓散(ごれいさん)、防已黄耆湯(ぼうぎおうぎとう) ④脂肪の代謝を盛んにして、皮下や臓器の脂肪沈着を少なくする 大柴胡湯(だいさいこと) ⑤脂質、脂肪の消化系からの吸収を悪くする 大柴胡湯、防風通聖散 ⑥便秘を解消<大黄含有製剤> 桃核承気湯(とうかくじょうきとう) 血お血剤:桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、大柴胡湯 ⑦肥満の原因、誘因を解消させる方剤 加味逍遥散(かみしょうようさん) 加味帰脾湯(かみきひとう) ⑧肥満の結果生じた自他覚的異常の軽減に用いる方剤 (筋肉太り:赤黒でがっちりタイプ) 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、桃核承気湯、当帰芍薬散 5.防風通聖散 ①効能・効果 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の症状: 高血圧や、肥満に伴う動機・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症、湿疹、皮膚炎、ふきでもの、肥満症 ②成分・分量 滑石5.0、石膏3.0、黄ごん2.5、桔梗2.5、甘草2.0、荊芥2.0、山梔子2.0、川きゅう1.2、芍薬1.2、当帰1.2、 薄荷1.2、防風1.2、芒硝1.2、麻黄1.2、連翹1.2、生姜1.0、大黄1.0  ③漢方的メカニズム 麻黄はエフェドリンを多く含み、交感神経終末からノルアドレナリン放出を増強し、白色脂肪細胞と 褐色脂肪細胞のアドレナリン受容体を活性化する。   連翹、荊芥、甘草にはカフェインより2.5倍、強力なホスフォジエステラーゼ(cAMP)阻害作用がある。 また、ノルアドレナリンの効果を持続させる働きがある。 6.消化管からの吸収に関する生薬 ①大黄(だいおう) ・薬効成分はセンノサイド(Sennoside)Aは、内服すると、胃、小腸では吸収されずに大腸まで行き、 腸内細菌により、加水分解を受けて、sennin Aになり、さらに、レインアンスロン(rheinanthrone)に 開裂される。  大腸壁を刺激して、ぜんどう(蠕動)運動を活発にして瀉下効果があらわれる。 このレインアンスロン(rheinanthrone)が腸管から吸収されて、アウエルバッハ神経叢 (筋層間神経叢:消化管の縦走筋層と輪走筋層との間に位置し、筋層に運動刺激を、 また粘膜に分泌刺激を及ぼし、ぜん動を調節する) ・腸内細菌が、このように成分を分解するのに、8~12時間かかる。 排便したい時間を逆算する。 ②芒硝(ぼうしょう) 塩類瀉下薬。緩下作用。血液凝固抑制作用。成分は、乾燥硫酸ナトリウム 大黄と共に配合されることが多い。 ・塩類下剤の作用 Mg 硫酸イオン、クエン酸イオンなどは、腸壁では、吸収されない。 一方、腸粘膜は、半透明のため水分は、自由に通過できる。 よって、内服したこれらの塩類が、腸管腔内へ移行するため、腸内の水分が顕著に増加して 腸の蠕動運動が促進されレ排便がおこる。 ③その他の下剤 ・膨張性下剤 水分を吸収させて便を軟らかくし、腸の内容物を膨張させることにより、腸を刺激して、排便を促す。 便が詰まっている腹圧が上がってる。 →寒天 ・湿潤性性下剤 硬便に水分を浸透させて軟化、潤させて排便を促す。 →ベンコール 7.寒証の便秘 加齢等により下腹の陽気が衰え、温めることが出来なくなると、物質代謝がうまくいかず、便が出にくくなる。 ・マルチトース 麦芽糖が腸内細菌によって、分解(発酵)され、生じたガスにより、便通をもよおす。 老人の場合、波がある→三黄丸(のぼせがある)←→八味丸 8.肥満の種類 上半身肥満 ーー 中枢性肥満ーー男性型で内臓脂肪型(リンゴ型) 小腸や大腸のまわりや腸間膜などの腹腔内に脂肪が蓄積 下半身肥満 ーー 末梢性肥満ーー女性型で皮下脂肪型(洋なし型) 腹部の皮下に脂肪が蓄積した状態のもの。 詳しくは、メタボリックシンドローム のページへ 9.異所性脂肪 心臓など脳以外の全身の臓器や筋肉に蓄積、動脈硬化や脂肪肝などの生活習慣病を引き起こす。 食べ物を食べると脂肪は、皮下にまず溜まり、皮下の脂肪が溢れると大腸や小腸のまわり内臓に溜まる。 そして、更に食べ過ぎると肝臓や筋肉、血管に脂肪が蓄積する。 予防は、運動すること。運動すると直ぐに減る。 10.日常での肥満解消法 ①なるべく階段を使う。 ②運動・通学で、少しでも歩く時間を作る。 ③近いところに移動する時、歩く。 ④家で、ごろごろしている時間を減らす。 12.健康的な身体とは 代謝酵素が最大に働いていることが絶対条件。 そのため、十分なタンパク質、指示役のビタミン、ミネラル、細胞壁や体内調整役の材料となる 各種脂肪酸、食物酵素など、日々しっかり食べることと共に、摂取した栄養素が確実に消化・分解・ 吸収されるよう心がける。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||