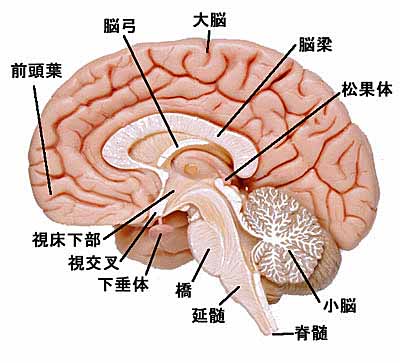

| 共栄会:春期研修会 日時 :平成26年1月8日(水) AM9:00~11;15 議題 :健康秘話 講師 :(有)ミドリ薬品 櫻井 力氏 講演内容 お屠蘇は、「蘇」という邪鬼(じゃき)を屠(ほふ)るという意味合いがあり、 食した効果として、健胃、強壮、咳、風邪、血液浄化、発汗促進等。 屠蘇散の主剤としては、紅花、浜防風、蒼朮、陳皮、桔梗、丁子、山椒、茴香、甘草、桂皮など が使われる。 1.中医学と日本漢方の違い 虚と実の違い 虚とは、人体に必要な物質や機能の不足 実とは、不必要有害なものの存在とそれによる病理的反応 中医学では、陰陽失調を用いて人体の病理変化を解釈する。 寒であれば熱し、熱であれば寒し、虚であれば補し、実であれば瀉し、 それによって生体の平衡状態を回復させる。が、 日本漢方は、症状が虚弱なら虚、陽ならば実と言う。 2.湯・散・丸の剤形意味合い 「湯」は、本来、煎じて服用するもので、多く使われる剤形。 蕩は、洗い流す・払い除くの意味があり、比較的吸収が速い。 葛根湯 小柴胡湯 補中益気湯 「散」は病を散らすという意味があるが、生を含んでおり、急性病に用いる。 五苓散 防風通聖散 当帰芍薬散 「丸」は、粉末状にした生薬にハチミツなどを加え、丸く固め<緩>の意があり、 吸収が緩慢で持続性があるので、動物薬とか、胃腸障害を起こしやすい場合は、効果的。 八味地黄丸 牛黄清心丸 「エキス剤」 最近の医療用に多く、ただ、抽出条件により、成分の抽出度合いが異なり、効き目が異なる ケースもある。 3.風邪 風とは、虫(ウイルス)が毛穴に刺さり、寒気がする。 4.六味地黄丸と八味地黄丸 六味は、地黄が腎の機能を高めて血を補い、山薬・山茱萸が消化器系や肝の働きを補う。 茯苓は、余計な水分を尿によって排出させ、沢瀉と牡丹皮は余分な熱を冷ます働き。 八味は、六味+桂皮+附子(トリカブトの塊根体) あたため痛みをとるので、エネルギーが余っている人は、八味地黄丸は、良くない。 この八味地黄丸、心身の衰えに抜群に良く効く老化防止薬とされている。 徳川家康が愛用して、「備え付けの薬箱の八段口」と決めていたのは有名な話。 5.大宝心 生薬が高くなっている。 センソ1gを取るのに、5000匹のヒキガエルが要るが、近年農薬使用により、 昆虫が少なくなり、カエルも減った。蛙を集めるのが大変な時代になった。  歳を重ねると、視床下部がパニックになり、 自律神経失調症等になりやすい。 ・視床 視覚・聴覚などの知覚情報を 大脳皮質に伝える ・視床下部 新陳代謝・体温や水分調整・消化 呼吸性機能など自律神経の中枢 ・下垂体 小指の頭ほどの大きさ 各種ホルモンの分泌 (成長ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、 甲状腺刺激ホルモン、等々)  血圧が高い上に動悸、息切れ、めまい、 頭重感、肩こり、不眠によい。 麝香(ジャコウ) 加齢臭の除去、麝香は、永く香りを溜め、 また、他の香料の香りを保つ 蟾酥(センソ) ヒキガエルの耳腺分泌物を集め乾燥させたもので、 強心作用、血圧降下作用、冠血管拡張作用、 胃液分泌抑制作用、局所麻痺作用、抗炎症作用等がある。 、人参(ニンジン) 朝鮮人参のことで、上薬。成分は、サポニン 牛黄(ゴオウ) 邪を除き、鬼(き)を逐(お)ふ。 末梢の赤血球数を増加させる。ボケなどの脳血管障害には有効に働く。 熊胆(ユウタン) 胆汁酸やその他の成分を含み、利尿、鎮痙作用 レイ羊角(レイヨウカク)、サフラン 、沈香(ジンコウ)、真珠(シンジュ)、d-ボルネオール |