| 共栄会:夏期研修会 日時 :平成24年8月18日(土) AM9:00~11;10 議題 :漢方と大宝心 講師 :(有)ミドリ薬品 櫻井 力氏 講演内容 漢方薬も健康保険の薬価に収載され、医療機関で出されたり、認知度が高くなってきた。 西洋医学と代替医療の漢方は、よいところ取り入れ、病気を治していくという柔軟性が重要に なってくる。 1.日本漢方と中国医学(中医学) 神農さんは農業と医学の創始者と伝えられていて、後になって、神農本草経が書かれた。 薬物には365種類あり、動物薬67種、鉱物薬46種、植物薬が252種あり、 薬性によって、上薬・中薬・下薬とに分け、まとめられている。 黄帝内経(こうていだいけい)は、人体の生理、病理及び疾病の診断、治療、予防等について、 中医学の理論,弁証論治の法則,病証等についての基礎となっている。 漢時代になり、傷寒雑病論(傷寒論と金匱要略)で病気の症状・所見(証)とそれに適した方剤 が対応して記述されている。 日本には、この情報が遣隋使、遣唐使を通じて、中国から直接導入される ようになった。 江戸時代中期、観念的な理論を排し、古の医学を行うことを理念とし、『傷寒論』に基づいて 診療を行うことを重視した日本漢方の始まりとなる古方派が出現し、西洋医学である「蘭方」と 区別するために、「漢方」と名付けられ、現在に至っている。 ・診断と方剤 漢方では、患者の体質(虚実、陰陽、寒熱など)、病気の表れ方、病気の位置、病気の進行状況 に基づいて診断が行われるが、診断名に『方剤+証』という言い方をする。 証とは症候群(特徴的な症状・所見)のことで、『この処方(たとえば葛根湯湯)が効く症候群』と いう、診断と処方が直結しており、診断イコール治療となる。 しかし、中医学では、四診(望診、聞診、問診、切診)から症状(証)を弁証する。 さらに、陰陽五行説に基づいた治療原則により、治療方針を決める。 そして、どのような処方にするか?この処方内容の考察を論治と言い、この弁証論治を考える ことで、日本漢方の決まった処方(方剤)とことなり、応用が効き、症状の改善率が高くなる。 ・虚と実の違い 虚とは、人体に必要な物質や機能の不足 実とは、不必要有害なものの存在とそれによる病理的反応 中医学では、陰陽失調を用いて人体の病理変化を解釈する。 寒であれば熱し、熱であれば寒し、虚であれば補し、実であれば瀉し、 それによって生体の平衡状態を回復させる。

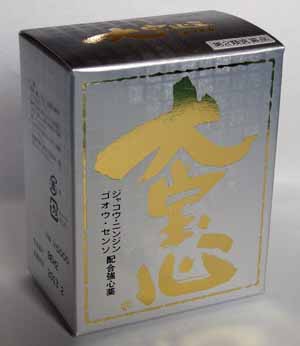

大宝心 中医学による<心>に効果がある。 ①血脈を主る ②神志を主る ③舌に開竅する 舌の先裏に血管が浮いている時は、注意が必要 麝香(ジャコウ) 加齢臭の除去 麝香は、永く香りを溜め、また、他の香料の香りを保つ 東大寺のお水取りの時は、治療薬は、牛黄、麝香だけ。 在庫のある分だけ 蟾酥(センソ) ヒキガエルの耳腺分泌物を集め乾燥させたもの 強心作用、血圧降下作用、冠血管拡張作用、胃液分泌抑制作用、局所麻痺作用、 抗炎症作用等がある。 主成分は強心性ステロイドでブファリン、レジブフォゲニン、シノブファギン、ブホタリン等  大宝心 大宝心血圧が高い上に動悸、息切れ、めまい、頭重感、 肩こり、不眠によい。 麝香(ジャコウ)、人参(ニンジン)、牛黄(ゴオウ)、 蟾酥(センソ)、熊胆(ユウタン)、レイ羊角(レイヨウカク)、 サフラン 、沈香(ジンコウ)、真珠(シンジュ)、d-ボルネオール |