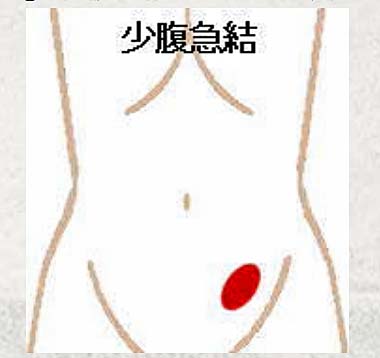

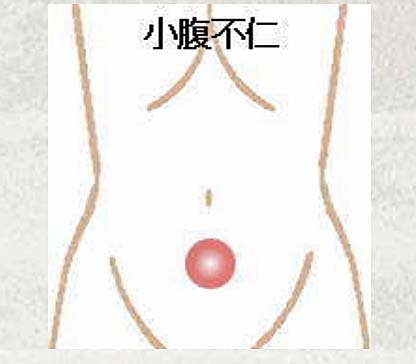

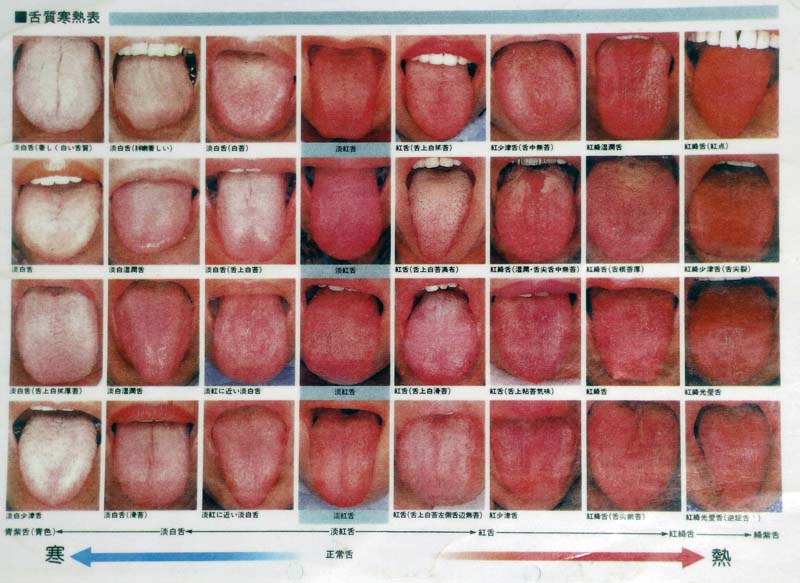

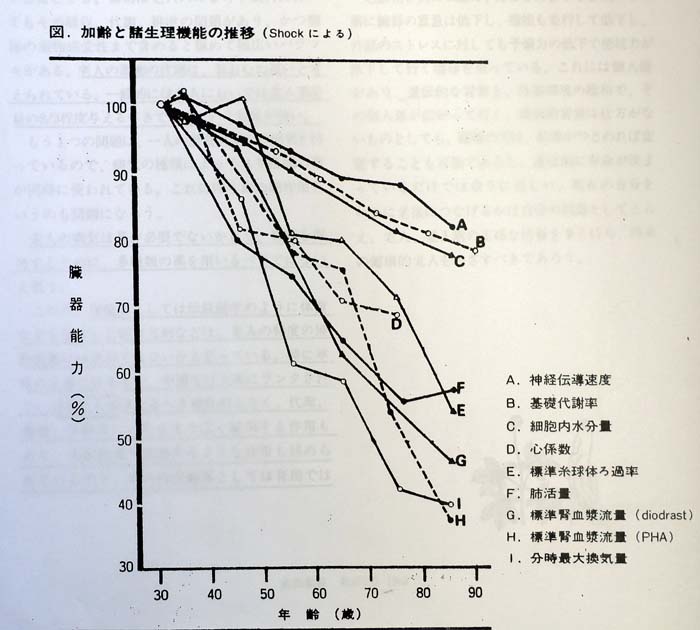

| 共栄会:夏期研修会 日時 :平成31年1月10日 AM9:30~11;30 議題 :漢方薬の使い方 講師 :ミドリ薬品 櫻井 力氏 講演内容 1)日本の漢方薬と中国漢方の違い 1.歴史 ・中国漢方(中医学) 3000年ほど前、中国医薬の祖神「神農さん」が、毎日薬草を食べていた。(70種類ほど?)。 現存する中国最古の医学書としては、「黄帝内経(こうていだいけい)」 黄帝とその臣岐伯との問答に託し,陰陽五行説を利用して,生理,病理,衛生の基礎的理論を述べている。 病気に対する治療法が中心の「傷寒雑病論」・・・傷・寒い病気を書いたもの 病気の処方ごとに編が組まれている「金匱要略(きんきようりゃく)」・・・慢性疾患の病気 ・日本漢方 遣隋使・遣唐使のお坊さんから、中国医学が入ってきた。 鎖国の時代から、中国の「傷寒論」を論じる病気は少なくなり、栄養も良くなり、 熱にかかる病気が多くなってきた。 金銀花・連翹散など、熱を冷ますのが中国では有るが、日本では無く、最近は、銀翹散が出てきた。 蘭学が入ってきた。麻酔の華岡 青洲 日本の医者は、西洋医学を勉強しなくては、なれない。 毛沢東の中国は、中医学と西洋医学の両方、勉強せねばならない。 武見医師会会長の時、漢方薬が薬価収載され、ツムラは、生き延びた。 しかし、漢方薬の使い方中国漢方と違い、問題がある。 2.診察 ・中国漢方 四診 ①望診 人の形、主に顔や上腕などの皮膚の血色を見て診断。舌診 太っている人 → 肥人? 胃腸の弱い人 →脾虚 大峰胃腸丸 色白光沢のない顔・・・体が冷えている?→ニンジン ②聞診 口臭・体臭・分泌物の臭気をかいだり、音声・呼吸音・腹部の音を聞いて診察 ③問診 自覚症状や家族の病歴・既往症を聞いて診察 ④切診 体の特定の部位に触れて診察を行う・・・脈診が重要 ・日本漢方 腹診が重要。日本では江戸時代に腹診が発達し、現代に受け継がれている ① 胸脇苦満(きょうきょうくまん) <季肋部から脇腹が膨満し、圧迫感があって苦しい状態> この部を按圧すると抵抗と圧痛を訴える。・・・苦しい・・・小柴胡湯 呼吸器から上部消化器の炎症の体性反射によるものと考えられる。  ②小腹急結(しょうふくきゅうけつ) <下腹部が軟弱無力、圧迫すると腹壁が容易に陥没する> 左少腹部が硬くはって押すと強い痛みを感じるもので、ヘソの下腹が冷たい。 瘀血 によるもので、婦人科系疾患の疑い。 桂枝茯苓丸,桃核承気湯  ③心下痞硬(しんかひこう) <鳩尾がつかえるという自覚症状、同部位の抵抗・圧痛> みぞおちに痞えた感じがあって、押すと痛みや押し戻すような抵抗があったり、 硬いものが触れたりするもの。脾胃や大腸・小腸など、消化器系の異常  ④小腹不仁(しょうふくふじん) 小腹部の筋力がなく、押すと抵抗感なく凹んでブヨブヨの状態。 足腰や下半身の弱い人、高齢者などによくみられ、腎虚。 八味地黄丸、牛車腎気丸  3.診断 ・中国漢方 ①八綱弁証(はちこうべんしょう) 病気の位置「表裏」 体の体表部に病邪がいるのを 「表証」、病気が進行して病邪が奥まで進入した状態を「裏証」 病気の性質「寒熱」 寒がる・悪寒・四肢の冷え・温熱を好み寒冷を嫌うなどが「寒証」 (循環不全やエネルギー代謝の低下、熱量不足) 顔面紅潮・口渇・多飲・冷たい飲み物を好むのが「熱証」 (炎症・機能の過亢進・異化作用の亢進・脱水などによって生じる) 病気の勢い「虚実」 人体の抵抗力(生気)と病邪の強弱(多い・少ない)を弁証する 陰液(血・津液・精)あるいは陽気(気)の不足を「虚証」 陽虚・陰虚・気虚・血虚 ・・・体質チェック 邪気が過剰なため病的な状態になっている状態を「実証」 瀉することで正気を回復する。 陰陽  陰 暗い・夜とか・下に行く 陽 明るい・エネルギー あらゆるもの適用 八綱弁証は、 各種の証候を八つの区域に分けるのではなく、互いに関連し合って分離することができない。 例えば、表裏と寒熱虚実は関連し、寒熱と虚実表裏は関連する。 疾病の変化は単純なものではなく、よく表裏・寒熱・虚実の混ざった複雑な状況として現れてくる。 ②気血津(シン)液弁証 気・血・津液の不足や停滞などを分析する弁証法 気・・・元気を保つ。 ・空気中の酸素を鼻・口・皮毛→肺のエネルギーでもって全身に運ぶ(清気) ・口から水や穀物を取り入れて胃でどろどろにする栄養を全身に配る(栄気) ・親からもらったエネルギー(先天の気) ③臓腑弁証 五蔵六腑(心・肺・脾胃腸・肝胆・腎膀胱)の生理・病理的特性に基づき病変の部位や状態を弁別する  詳細参照 ・日本漢方 ①方証相対 症状と治療する漢方薬がすぐに結びつく簡略化された理論 葛根湯証 「太陽病、項背強ばること几几(きき)、汗無く悪風(おふう)するは葛根湯之を主(つかさど)る」 強い寒気がして身体が震え、肩がこわばり頭痛。汗はあまり出てない 小青竜湯証 「傷寒、心下水気あり、欬して微喘、発熱、渇せず、小青竜湯之を主る」 表の邪を散ずると同時に、心下の水をさばく働きがある 肺は、宣発粛降するが、異常を生じると水がたまり、汗やの排出などに問題が起きる。 麻黄湯証 「太陽病,頭痛発熱,身疼腰痛,骨節疼痛,悪風し,汗無くして喘する者,麻黄湯之を主る」 八味丸湯証 体を温め、体全体の機能低下をもとに戻していく処方 桂枝茯苓丸証 血行をよくして熱のバランスを整えることで、のぼせや冷えを改善 4.歴史上人物の死因 ・徳川家康は、「鯛の天ぷら食中毒」と言われているが発病から死亡までの勘案すると 「胃がん」ではないか? ・徳川秀忠も「胃がん」 ・豊臣秀吉も「胃がん」 ・上杉謙信は、「脳卒中」と言われている。 5.舌診 舌苔の有無,舌苔の厚薄や色調,舌乳頭の状態,舌の亀裂の有無等によって疾病の状態を診断する方法 標準は、うす~いピンク色をした赤ちゃんの舌。 苔は、健康な人は、薄い・しろ~い苔が全体に着いている。 のどが痛い時や、炎症があるときは、赤い。 舌の横に歯痕がある場合は、水分が溜まっている状態で、胃腸を休ませ、余分な水分を排出していく。 ・・・苦味健胃剤を飲む 舌の亀裂は、水分不足 ・・・水分の補給 舌に紫の斑点 や舌裏の静脈が紫色に怒張しているのは、瘀血  6.悩みの対処方がわかる!!! 中医学的9つの「体質チェック」 ①陽虚質 静かで落ち着きがある。内向的な性格 <対策> 「温める」 ②陰虚質 せっかちで外向的。活発に動くことが好き <対策> 「潤い補給」 ③気虚質 内向的で情緒不安定。冒険を好まない <対策> 「元気を補う」 ④血虚質 見た目はやせ気味。透き通ったような白い肌 <対策> 「血の不足改善」 ⑤湿熱質 せっかちで怒りやすい。湿度や気温が高い日が苦手 <対策> 「ドロドロからサラサラへ」 ⑥瘀血質 イライラしやすい。物忘れが激しい <対策> 「血の巡りの改善」 ⑦痰湿質 優しくて穏やかで控えめ。包容力や忍耐力がある <対策> 「余分なものを外に出す」 ⑧気鬱質 すぐにクヨクヨする。疑り深い。雷や雨の天気が嫌い <対策> 「気を巡らせる」 7.インフルエンザ 子供と脳症 幼児に多いのは、繰り返しインフルエンザに感染して免疫力がある大人に比べ子供は、抵抗力が不十分 脳症患者の65%が解熱剤を使用。 その解熱剤使用の内、メフェナム酸(ポンタール)、ジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)、では52% 解熱剤を使わなかった場合は、25%の死亡率が報告されている。 インフルエンザにかかり、この様な薬を使用すると、ウイルスと戦う力を弱める。 また、インフルエンザが脳症を起こす理由は、よくわかってないが ウイルスを押さえるために体が出すサイトカインが過剰に出て脳を壊すとの見方がある。 この物質が解熱剤で、より出やすくなるのではないか? 薬を使うなら抗炎症作用の弱いアセトアミノフェン処方が良い。 8.高齢化と老人病の特性  加齢とともに、肺・腎の機能が低下してきている。 六味または八味丸に朝鮮人参を飲むのが、長寿の秘訣 |